全身型幼年特发性关节炎全国首场专家研讨会北京站成功举办

发布时间

2025-08-21

阅读量

3278

分享

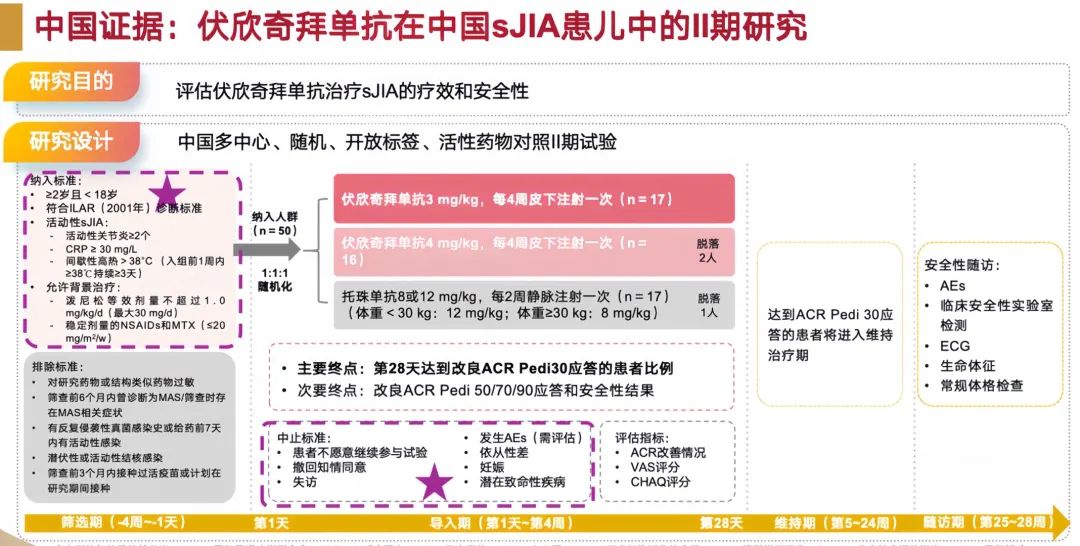

由北京整合医学基金会主办、金赛药业作为合作方的“全身型幼年特发性关节炎全国首场专家研讨会北京站”于2025年8月15日在北京顺利举办。此次会议邀请全国儿童风湿免疫专家参与讨论。金赛药业卞江女士、金颖博士出席本次研讨会。开场致辞中卞江女士表示金赛药业已构建贯穿研发、生产、国际注册全产业链能力,业务已展至儿童健康、女性健康、皮科医美、肿瘤及风湿免疫等领域,自主研发的1.1类新药伏欣奇拜单抗,于2025年6月获批急性痛风性关节炎适应症。II期注册临床显示伏欣奇拜单抗治疗sJIA应答率高且安全性良好,目前III期临床正加速推进,期待早日为全球患儿带来更好的治疗选择。

sJIA发表机制与治疗进展

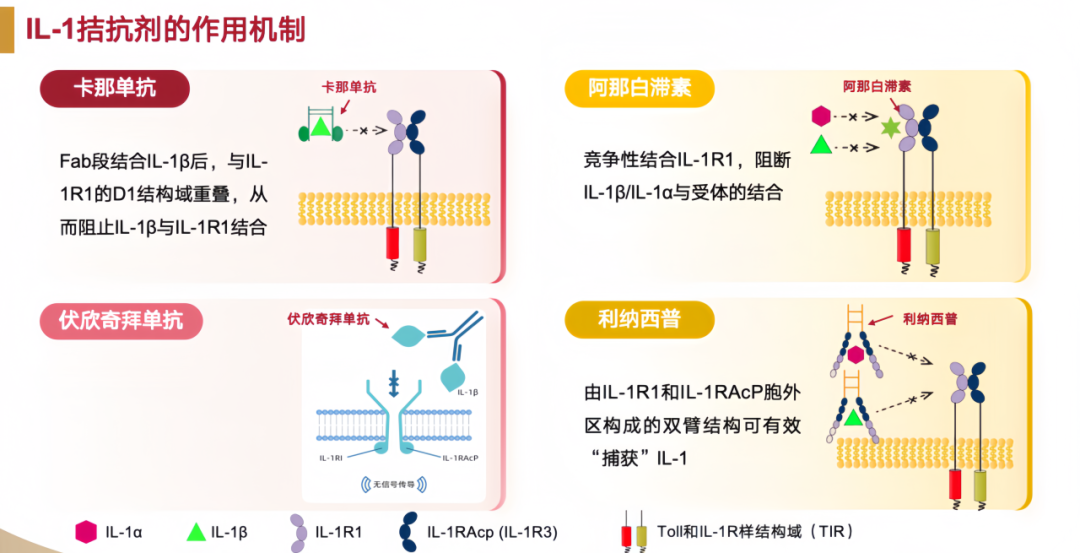

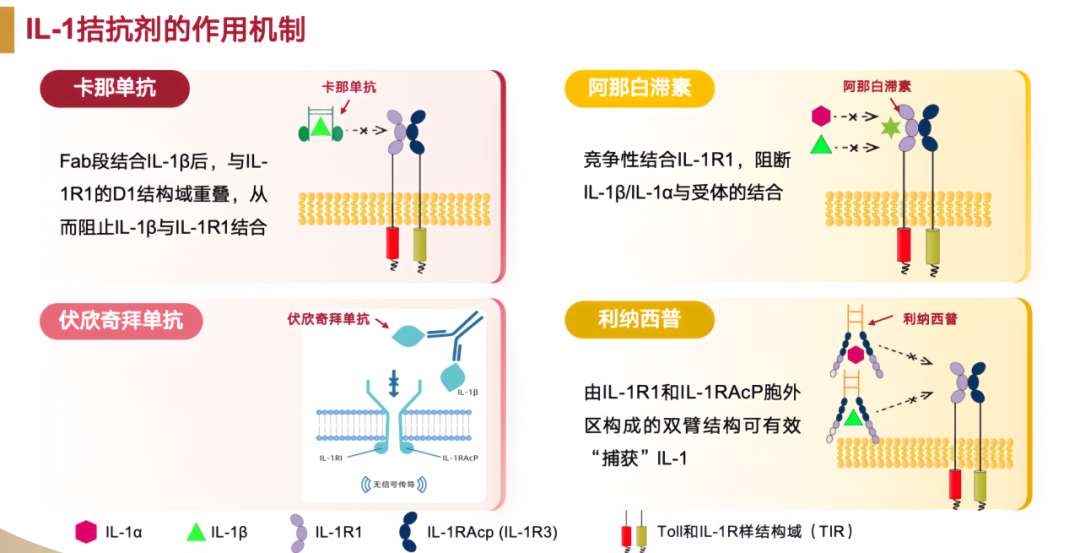

大会讲者分享了《IL-1信号通路在全身型幼年特发性关节炎中的致病机制及靶向治疗进展》的主题演讲。

sJIA以高热、皮疹,伴或不伴关节炎为主要特征,极易漏诊和误诊,可累及全身多脏器,严重者可并发巨噬细胞活化综合征(MAS),危及患儿生命1-3。sJIA发病机制是固有免疫失调驱动的自身炎症风暴。当损伤相关分子模式(DAMPs)或病原体相关分子模式(PAMPs)激活NLRP3炎症小体后,caspase-1介导pro-IL-1β剪切为活性形式,后者与IL-1R1结合触发NF-κB/MAPK信号级联,诱导IL-6、TNF-α、趋化因子等释放,形成“IL-1β自反馈循环” 4-7。

通过抑制IL-1β信号已成为sJIA治疗策略,目前治疗药物8:

卡那单抗:治疗组改良ACR Pedi 30应答率为81%,感染是最常见的不良事件,研究期间报告了1例患者因MAS合并肺动脉高压死亡9 。阿那白滞素:治疗组改良ACR Pedi 30应答率为67%,最常见的感染为耳鼻喉感染及喉炎10。

伏欣奇拜单抗为一款国产全人源抗IL-1β单抗,已在sJIA患者中完成一项多中心、II期注册临床试验11,设计如下

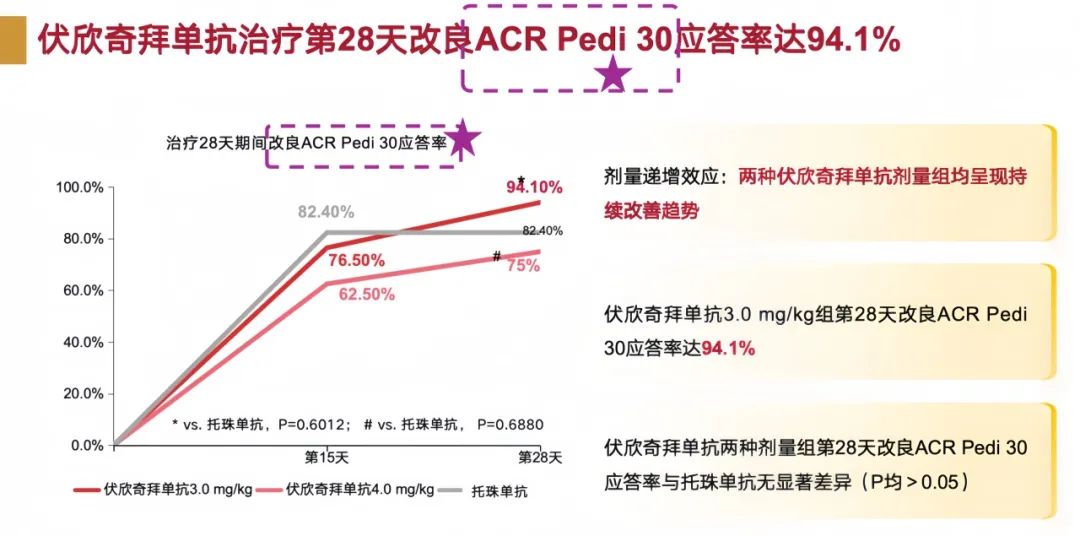

主要终点:伏欣奇拜单抗 3.0 mg/kg组改良ACR Pedi30为94.1%,托珠单抗组为82.4%。伏欣奇拜单抗 3.0 mg/kg组的治疗相关不良事件发生率为52.9%,低于托珠单抗组的76.5%。伏欣奇拜单抗治疗最常见的不良反应为上呼吸道感染,多为轻至中度。

专题讨论一/sJIA未被满足的诊治需求

与会专家表示临床需严格遵循"排他性诊断",首先排除感染,骨髓穿刺病理学检查及超声、CT等影像学评估以鉴别肿瘤;应关注血清铁蛋白、IL-18等炎症标志物。2024 EULAR指南更新,明确确诊后应尽早启动IL-1/IL-6抑制剂治疗。国内生物制剂因治疗价格及部分新药不可及,临床实践中多采用"激素减量失败后追加生物制剂"的阶梯治疗策略。期待国产抗IL-1β单抗药物未来能获批,改善sJIA及自身炎症疾病治疗现状和患儿预后。

专题讨论二/论IL-1β单抗临床治疗价值

与会专家表示IL-1β作为自身炎症的核心驱动因子,在sJIA、CAPS、TRAPS等疾病的发病机制中起关键作用,卡纳单抗已经在国外获批用于上述治疗。2025年EULAR II期临床试验数据显示,伏欣奇拜单抗3mg/kg剂量组在28天时ACR Pedi 30应答率高达94.1%,具有良好的安全性特征。伏欣奇拜单抗采用每月1次皮下注射的给药方式,极大提升了sJIA患儿的治疗依从性。

专题讨论三/sJIA全程管理途径

与会专家表示sJIA的疾病进程具有显著异质性,固有免疫阶段的干预窗口期尤为关键。若能在炎症初期通过靶向治疗阻断级联反应,药物治疗疗程规范化,可显著降低关节炎进展及MAS等严重并发症风险。与会专家就"疾病修饰(Disease Modification)"理念在sJIA的使用展开讨论,强调通过早期精准干预改变自然病程,避免患者进展至难治性关节损伤或不可逆残疾。

大会总结

伏欣奇拜单抗在sJIA Phase II注册临床中展现出良好潜力,III期试验将进一步扩大样本量以验证疗效。IL-1通路异常活化广泛存在于多种自身炎症性疾病,通过规范临床研究扩大适应症,不仅能提升药物可及性,最终惠及更多罕见病患者群体。

参考文献

1. 全身型幼年特发性关节炎及合并巨噬细胞活化综合征诊疗专家共识(2022版)[J].中华实用儿科临床杂志,2022,37(20):1539-1548.DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20220422-00445.

2. 全身型幼年特发性关节炎合并巨噬细胞活化综合征诊疗专家共识(2025版)[J].中华实用儿科临床杂志,2025,40(6):406-413.DOI:10.3760/cma.j.cn101070-20250506-00326.

3. 李彩凤,等.幼年特发性关节炎诊疗规范[J].中华内科杂志,2022,61(2): 142-156. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20210929-00666

4. Lima TS. Exp Physiol. 2023,108(7):917-924

5. Xu J, et al. Trends Biochem Sci. 2023,48(4):331-344

6. Broderick L, et al. Nat Rev Rheumatol. 2022,18(8):448-463

7. Gagro A. Reumatologia. 2024,62(2):71-73

8. Mai W, et al. Front Immunol. 2020,11:589654

9. Ruperto N, et al. N Engl J Med. 2012,367(25):2396-406

10. Quartier P, et al. Ann Rheum Dis. 2011,70(5):747-54

11. Li C, et al. Annals of the Rheumatic Diseases. 2025, 84(Supplement 1):171-172

声明

1.本材料旨在传递前沿信息和满足医疗卫生专业人士的医学信息需要,无意向您做任何产品的推广,不作为临床用药指导。

2.若您想了解具体疾病诊疗信息,请遵从医疗卫生专业人士的意见与指导。